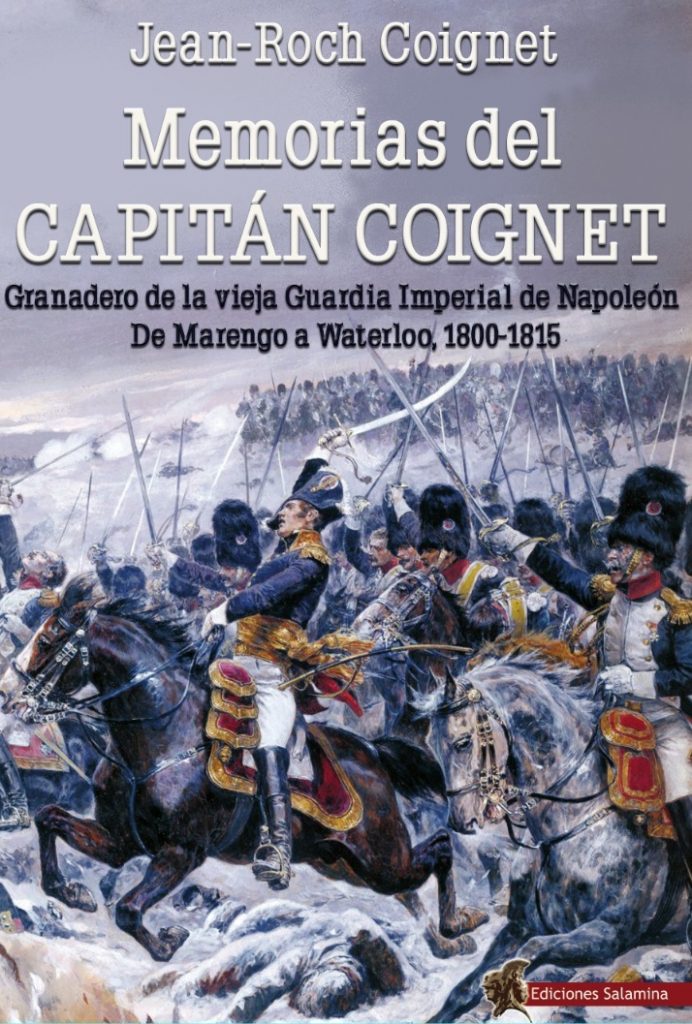

Ediciones Salamina acaba de publicar otra de las célebres memorias inéditas en español de soldados ilustres de Napoleón. Jean-Roch Coignet relata sus andanzas desde sus comienzos en el golpe de 18 Brumario y la campaña de Italia hasta Waterloo.

Los vemos en Montebello donde, siendo su bautismo de fuego, nuestro héroe se agacha ante una salva de botes de racimo y condena de inmediato su debilidad respondiendo, «no lo haré», al sargento mayor que grita, «¡no agachéis la cabeza!». Los encontramos en Marengo cuando, arrojado al suelo y sableado, no le quedó más remedio para salvar su vida que aferrarse, sangrando como estaba, a la cola del caballo de un dragón hasta que pudo reunirse con su media brigada, coger un mosquete y disparar incluso mejor que antes; o en las ciénagas heladas de Polonia, donde se vio obligado a tirar de sus piernas con ambas manos para poder sacarlas y dar así otro paso adelante; o en Essling, cuando el cañoneo austriaco hizo volar los morriones de piel de oso de la vieja guardia y despidió trozos de carne humana con tanta fuerza que muchos soldados resultaron derribados por sus impactos; o en la carretera de Vitebsk, cuando con la sola formalidad de un sorteo vemos fusilados a setenta desertores, ofrendados como un último sacrificio a la disciplina menguante de la Grande Armée; o en Maguncia durante los horrores de la fiebre tifoidea, el azote final de la retirada, cuando fue necesario sacar los cañones para obligar a los convictos a cargar las pilas de cadáveres en carros de forrajeo para bascular posteriormente la terrible carga en una gran fosa.

Junto a estas negras sombras encontramos destellos brillantes, escenas encantadoras de la vida rural, divertidas escenas de vivac, reflexiones no menos divertidas sobre los países visitados y detalles infinitamente preciosos de las relaciones entre los jefes y sus soldados. En particular, nos muestra lo que un jefe puede conseguir de sus tropas cuando sabe como ganarse su estima. El valor de la graduación recae en el hombre que la desempeña; y cuando el hombre no da la talla, la indisciplina francesa degenera en el mayor de sus excesos.

Por esta razón arriesgan los oficiales su persona en toda situación de peligro, no quitan el ojo ni un momento de sus soldados y se relacionan libremente con ellos sin miedo a que les pierdan el respeto. En el monte San Bernardo se rasgaron las ropas al engancharse al cañón en los dificultosos pasos. Si un solado realizaba un acto de valentía lo abrazan de corazón y le daban un trago de sus petacas. El coraje, tanto como la graduación, son los aspectos por los que se distingue un oficial. En los momentos críticos es cuando se ve a los generales ocupar posiciones de francotiradores o reunir a los fugitivos bajo el fuego enemigo. Dorsenne, derribado por la explosión de un proyectil en mitad de sus granaderos, se levantó de inmediato y gritó, «vuestro general no está herido.

:max_bytes(150000):strip_icc()/battle-of-friedland-large-56a61bd95f9b58b7d0dff4c9.jpg)

Si de él depende, morirá en su puesto». O aquel coronel que mandaba la célebre batería en Wagram, que pese a no poder mantenerse en pie, como Dorsenne, no fue menos grande, cuando, herido a primeras horas de la mañana, se había hecho llevar de un lado para otro en una ambulancia hasta entrada la tarde, permaneciendo a la cabeza de sus fuerzas pese a ser incapaz de incorporarse. «Ejerció el mando recostado desde una cama», dice Coignet, en seis palabras que valen tanto como un retrato.

En Kaunas, Coignet vio a Ney coger un mosquete y hacer frente al enemigo con cinco hombres. En Brienne, el príncipe Berthier cargó contra cuatro cosacos y recuperó un cañón que se llevaban. En Montereau, el mariscal Lefebvre cabalgó al galope sobre un puente destruido y sableó a la retaguardia sin que le siguiesen más que sus oficiales de estado mayor. Con tales ejemplos ante ellos, es fácil imaginar que los soldados no se quedasen atrás. Así, en la derrota de Mincio, la vista de un único jinete que permanecía solo en su puesto como tirador de primera fue suficiente para reagrupar a su división y devolverla al combate.

Los granaderos compitieron en Essling y Wagram por el honor de morir como artilleros voluntarios en una posición insostenible. En Austerlitz, un mameluco que ya había capturado dos banderas en un combate de caballería, se apresuró a la refriega por tercera vez y ya no volvió a ser visto nunca más. Tampoco debemos olvidar a aquel cuartel maestre que, habiéndose roto la pierna en el campo de batalla de Eylau, caminó solo hasta la ambulancia con dos mosquetes por muletas diciendo que con los tres pares de botas que tenía en Courbevoie le bastaría para una gran temporada. Sabemos que lo anterior no dejan de ser meras bravuconadas; pero en esos momentos en que ni el corazón más alegre puede reír más las bravuconadas se convierten en heroísmo.

Si te gustó, te puede interesar Memorias del Sargento Bourgogne de Ediciones Salamina